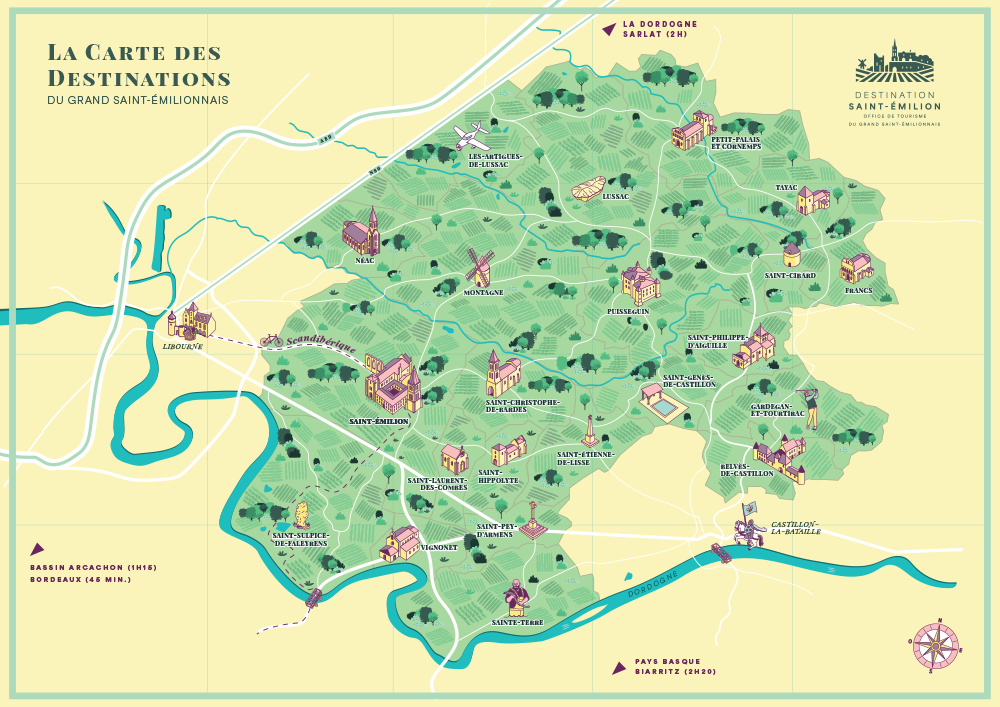

possède un patrimoine d’une grande richesse, marqué par l’omniprésence de la vigne et jalonné par un bâti historique formant les villages et hameaux caractéristiques du territoire.

Des berges de la Dordogne jusqu’aux plateaux calcaires, les paysages variés du Grand Saint-Émilionnais vous surprendront durant votre visite !

Les églises romanes, gothiques ou monolithe jalonnent le territoire tels des repères pour les visiteurs en balade, tandis que les châteaux surgissent çà et là telle une jolie surprise inattendue !

La préservation et la mise en valeur de ce terroir et de ce patrimoine uniques font du Grand Saint-Émilionnais un territoire d’exception. Alors, bonne découverte !

Belvès de Castillon

Belvès-de-Castillon est une commune du Grand Saint-Émilionnais faisant partie du Canton des Coteaux de Dordogne. Elle se situe à environ 10 kilomètres de Saint-Émilion et à 16 kilomètres de Libourne, sa superficie est de 661 ha. Aujourd’hui, la commune compte 333 habitants, et ces derniers sont appelés les Belvésiens et les Belvésiennes.

Francs

Francs est une commune du Grand Saint-Émilionnais faisant partie du Canton du Nord-Libournais. Située au nord Libournais, elle se situe à 14 kilomètres de Saint-Émilion, sur une butte culminant à 96 mètres, sa superficie est de 359 hectares. Aujourd’hui, la commune compte 190 habitants, et ces derniers sont appelés les Francs.

Gardegan-et-Tourtirac

Gardegan-et-Tourtirac est une commune du Grand Saint-Émilionnais faisant partie du Canton des Coteaux de Dordogne. Elle se situe à 20 kilomètres à l’est de Libourne et à 11 kilomètres de Saint-Émilion. Sa superficie est de 960 ha. Aujourd’hui, la commune compte 286 habitants, et ces derniers sont appelés les Gardeganais et les Gardeganaises.

LES ARTIGUES-DE-LUSSAC

Les Artigues-de-Lussac est une commune appartenant au Canton du Nord-Libournais et faisant partie de la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais. Sa superficie est de 1016 ha et elle se situe à 5 kilomètres de Saint-Émilion. La commune compte aujourd’hui 1101 habitants, appelés les Artiguais et les Artiguaises.

LUSSAC

Lussac est une commune du Grand Saint-Émilionnais et le chef-lieu du Canton de Nord-Libournais. Elle se situe à 9 kilomètres de Saint-Émilion et sa superficie est de 2343 ha. Aujourd’hui, la commune compte 1269 habitants, ils sont appelés les Lussacais et les Lussacaises.

Montagne

Montagne est une commune du Grand Saint-Émilionnais faisant partie du Canton du Nord-Libournais. Elle culmine à 97 mètres et se situe à 6 kilomètres de Saint-Émilion. Sa superficie est de 2670 ha. Aujourd’hui, la commune compte 1 542 habitants que l’on appelle les Montagnaises et les Montagnais.

Néac

Néac est une commune du Grand Saint-Émilionnais faisant partie du Canton du Nord-Libournais. À 10 kilomètres de Libourne, elle se situe aussi à 10 kilomètres de Saint-Émilion, sur une butte culminant à 54 mètres, sa superficie est de 688 ha. Aujourd’hui, la commune compte 377 habitants, et ces derniers sont appelés les Néacais et les Néacaises.

Petit-Palais-et-Cornemps

Petit-Palais-et-Cornemps est une commune du Grand Saint-Émilionnais et appartient au Canton du Nord-Libournais. Située dans l’arrondissement de Libourne, elle se situe à 16 kilomètres de Saint-Émilion et sa superficie est de 1432 ha. Aujourd’hui, la commune compte 724 habitants, et ces derniers sont appelés les Petits-Palaisiens et Petits-Palaisiennes.

PUISSEGUIN

Puisseguin est une commune du Grand Saint-Émilionnais faisant partie du Canton du Nord-Libournais. Elle se situe à 7,4 kilomètres de Saint-Émilion et sa superficie est de 1725 ha. Aujourd’hui, la commune compte 873 habitants, et ces derniers sont appelés les Puisseguinais et les Puisseguinaises.

Saint-Christophe-des-Bardes

Saint-Christophe-des-Bardes est une commune située dans le Canton du Nord-Libournais et faisant partie des 8 communes de la Juridiction de Saint-Émilion. Elle appartient également à la Communauté de Communes du Grand Saint-Émilionnais. Sa superficie est de 780 ha et elle se situe à proximité de Saint-Émilion (2 kilomètres). La commune compte aujourd’hui 443 habitants, appelés les Saint-Christophais.

SAINT-CIBARD

Saint-Cibard est une commune du Grand Saint-Émilionnais faisant partie du Canton du Nord-Libournais. Elle se situe sur la ligne de crête séparant les vallées de la Dordogne et de l’Isle, à 108 mètres d’altitude et à 15 kilomètres à l’est de Saint-Émilion. Sa superficie est de 354 ha. Aujourd’hui, la commune compte 179 habitants. La commune tire son économie essentiellement de son agriculture et de son artisanat.

Saint-Émilion

Saint-Émilion est une commune appartenant au Canton des Coteaux de Dordogne et faisant partie des 8 communes de la Juridiction de Saint-Émilion. Elle appartient également à la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais. Située à 40 km au Nord-Est de Bordeaux et 8 km de Libourne, elle se dresse sur le coteau nord de la vallée de la Dordogne. La commune compte aujourd’hui 1876 habitants, dont 200 intra-muros, appelés les Saint-Émilionnais et les Saint-Émilionnaises.

C’est un village historique entouré de vignes, à la renommée internationale, visité par plus d’un million de touristes chaque année. Il fait partie de l’ancienne Juridiction de Saint-Emilion, territoire inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité depuis 1999.

Saint-Étienne-de-Lisse

Saint-Étienne-de-Lisse est une commune située dans le Canton des Coteaux de Dordogne et faisant partie des 8 communes de la Juridiction de Saint-Émilion. Sa superficie est de 710 ha, et elle se situe à 5 km de Saint-Émilion. La commune compte aujourd’hui 249 habitants, appelés les Stéphanois. Saint-Étienne-de-Lisse est jumelée avec la ville de Framsden au Royaume-Uni.

Saint-Genès-de-Castillon

Saint-Genès-de-Castillon se situe à 50 km au Nord Est de Bordeaux, à 7 km à l’Est de Saint-Emilion et à égale distance au Nord de Castillon-la-Bataille. Elle appartient au Canton des Coteaux de Dordogne.

La superficie de la commune est de 680 ha; son territoire se situe à une altitude entre 32 et 98 mètres, mais la majorité reste au-dessus de 90 m d’altitude. C’est ce caractère vallonné de son relief qui permet à Saint-Genès-de-Castillon d’offrir de beaux points de vues.

La population est de 394 habitants et ils sont nommés les Saint-Genésiens et Saint-Genésiennes.

Saint-Hippolyte

Saint-Hippolyte est une petite commune située sur les coteaux de Saint-Emilion, appartenant au Canton des Coteaux de Dordogne et faisant partie des 8 communes de la Juridiction de Saint-Émilion. Sa superficie est de 444 ha, elle se situe à 4,6 km de Saint-Émilion et 10 km de Libourne. La commune compte aujourd’hui 138 habitants, appelés les Hippolytains.

Saint-Hippolyte offre une remarquable harmonie architecturale, sur le plateau de Ferrand qui domine la vallée de la Dordogne.

Saint-Laurent-des-Combes

Saint-Laurent-des-Combes est une commune de 262 habitants, faisant parti de la Juridiction de Saint Emilion. Elle se situe dans le Canton des Coteaux de Dordogne à 3km au Sud-Est de Saint-Emilion sur des terrains hauts de plus de 300 m, sa superficie est de 386 hectares. Ses habitants sont appelés les Saints-Laurentais.

Saint-Pey-d’Armens

Saint-Pey-d’Armens est une commune située dans le Canton des Coteaux de Dordogne et faisant partie de la Juridiction de Saint-Émilion inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La commune s’étend sur 420 ha, et plus des trois quarts de cette superficie s’étendant des deux côtés de la RD936 sont occupés par de la vigne. Elle se situe à 7,5 km de Saint-Émilion et à 12 km de Libourne. La commune compte aujourd’hui 203 habitants, appelés les Peyrelais et les Peyrelaises.

Saint-Philippe-d’Aiguilhe

Saint Philippe d’Aiguilhe est une petite commune de 373 habitants située dans l’est du Libournais, dans le canton des Coteaux de Dordogne. Ses habitants sont appelés les Saints-Philippois ou les Saints-Philipposes.

Avec une superficie de 587 hectares, elle est principalement entourée du vignoble de Castillon Côtes de Bordeaux et de Puisseguin.

A 13 km de Saint-Emilion, son bourg est traversé par la voie départementale RD 123 reliant Castillon la Bataille à St Seurin sur l’Isle. En son centre, on y trouve l’église romane Saint-Philippe ainsi qu’une activité de multi-services (épicerie, restaurant, boulangerie), la Mairie, une Agence Postale Communale, une école, une salle polyvalente, un stade et enfin un terrain de tennis.

Saint-Sulpice-de-Faleyrens

Saint-Sulpice-de-Faleyrens est une commune située en bordure de la Dordogne sur environ 10 kilomètres, appartenant au Canton des Coteaux de Dordogne. Elle est l’une des huit communes faisant partie de la Juridiction de Saint-Émilion, inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco pour son paysage viticole historique. Sa superficie est de 1817 ha, elle se situe à 5 kilomètres de Saint-Émilion. La commune compte aujourd’hui 1379 habitants, appelés les Saint-Sulpiciens.

SAINTE-TERRE

Sainte-Terre est une commune du Grand Saint-Émilionnais située dans le Canton des Coteaux de Dordogne. Sa superficie est de 139 ha, et elle se situe à 8 km de Saint-Émilion. La commune compte aujourd’hui 1891 habitants, appelés les Sainte-Terrois et les Sainte-Terroises.

TAYAC

Tayac est une commune située sur le bord d’une boucle de la Dordogne, appartenant au Canton du Nord Libournais et faisant partie des 22 communes de la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais. Sa superficie est de 722 ha, elle se situe à 13 kilomètres de Saint-Émilion et 18 kilomètres de Libourne. La commune compte aujourd’hui 131 habitants, appelés les Tayacais et les Tayacaises

VIGNONET

Vignonet est une commune située sur le bord d’une boucle de la Dordogne, appartenant au Canton des Coteaux de Dordogne et faisant partie des 8 communes de la Juridiction de Saint-Émilion inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Sa superficie est de 415 ha, elle se situe à 7 kilomètres de Saint-Émilion et 12 kilomètres de Libourne. La commune compte aujourd’hui 495 habitants, appelés les Vinitais et les Vinitaises.

Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais

Le Doyenné - Place des Créneaux

33330 SAINT-EMILION

ANNULATION FEU D'ARTIFICE DU 21 DECEMBRE